E’ un’infiammazione della congiuntiva causata da sensibilità eccessiva a sostanze estranee.

Tipi di congiuntivite allergica

Esistono vari tipi di congiuntivite allergica, differenziati in base all’agente causale (allergene) coinvolto:

- Congiuntivite allergica stagionale: sempre associata alla febbre da fieno, questo tipo di congiuntivite trova spiegazione più plausibile nell’allergia al polline. Si caratterizza per episodi transitori di iperemia congiuntivale, lacrimazione abbondante, edema palpebrale. La cornea non è interessata.

- Congiuntivite allergica perenne: i sintomi caratteristici si manifestano durante l’intero arco dell’anno, in risposta a differenti tipi di allergeni, come gli acari della polvere, epitelio di animali domestici, muffe,ecc.

- Congiuntivite allergica atopica: rara, questo tipo di congiuntivite è tipica dei giovani adulti di sesso maschile. Le palpebre appaiono screpolate, ispessite e ricoperte di piccole crosticine. L’ allergia non è limitata all’occhio ma anche sul collo o al gomito.

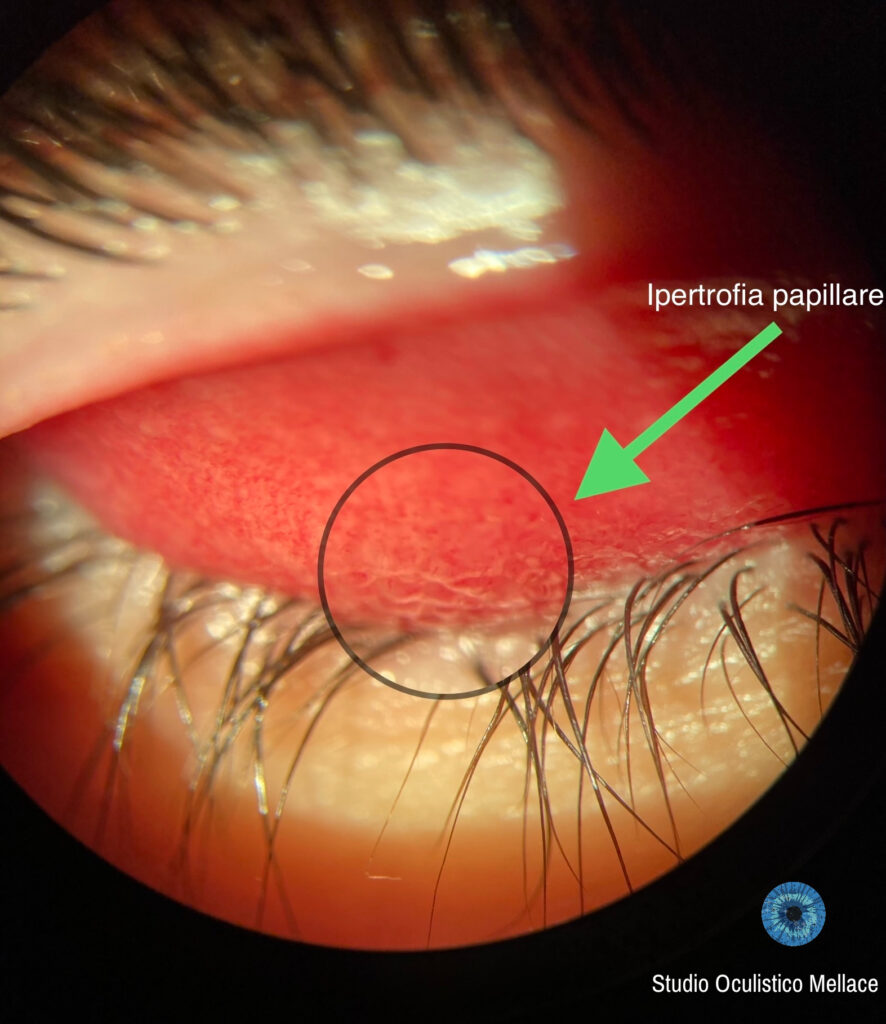

- Congiuntivite allergica gigantopapillare: si tratta di un’allergia congiuntivale tipica dei portatori di lenti a contatto o protesi oculari. Anche i pazienti asmatici, affetti da febbre da fieno possono evolvere in questo tipo.

- Dermatocongiuntivite allergica da contatto: causata da una reazione d’ipersensibilità ad alcuni colliri o verso certe sostanze contenute in un cosmetico.

Sintomatologia

La sintomatologia dei pazienti affetti da congiuntivite allergica che riferiscono è bruciore, rossore, prurito, secreazione acquosa e secchezza oculare. Oltre a ciò in molti pazienti si associano patologie atopiche, come eczema, rinite allergica e asma.

Diagnosi

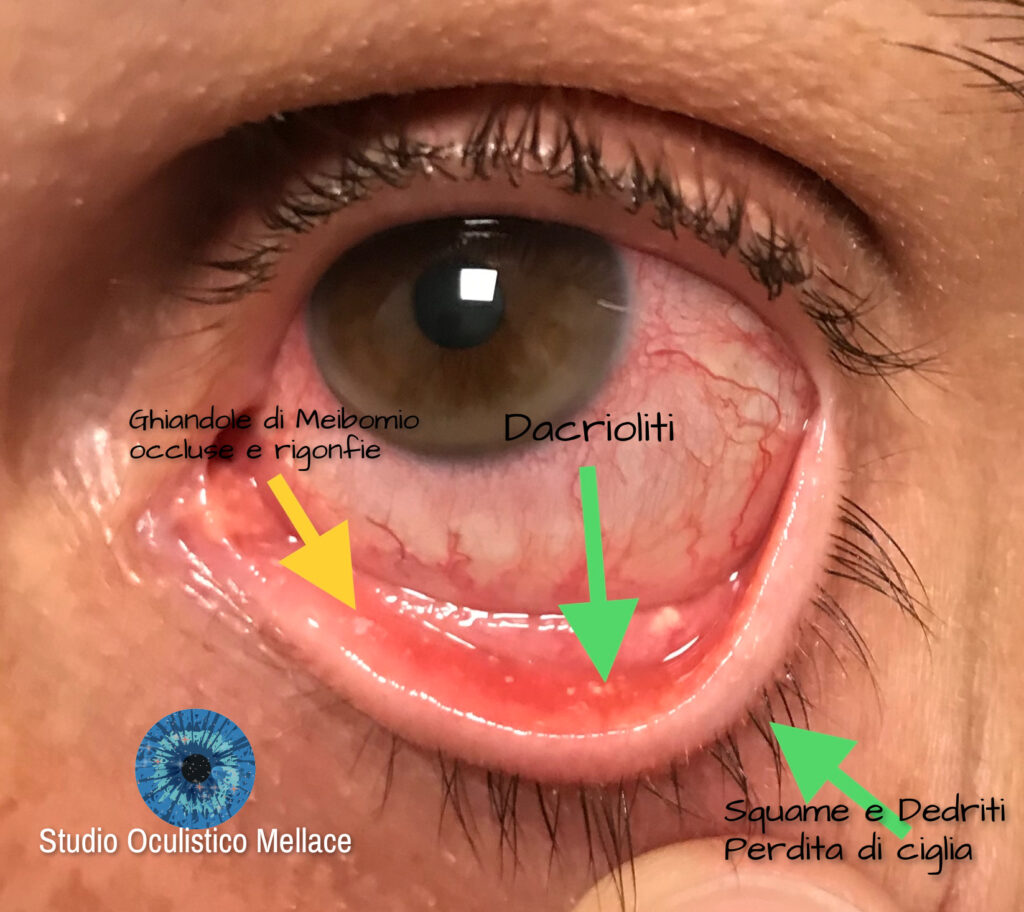

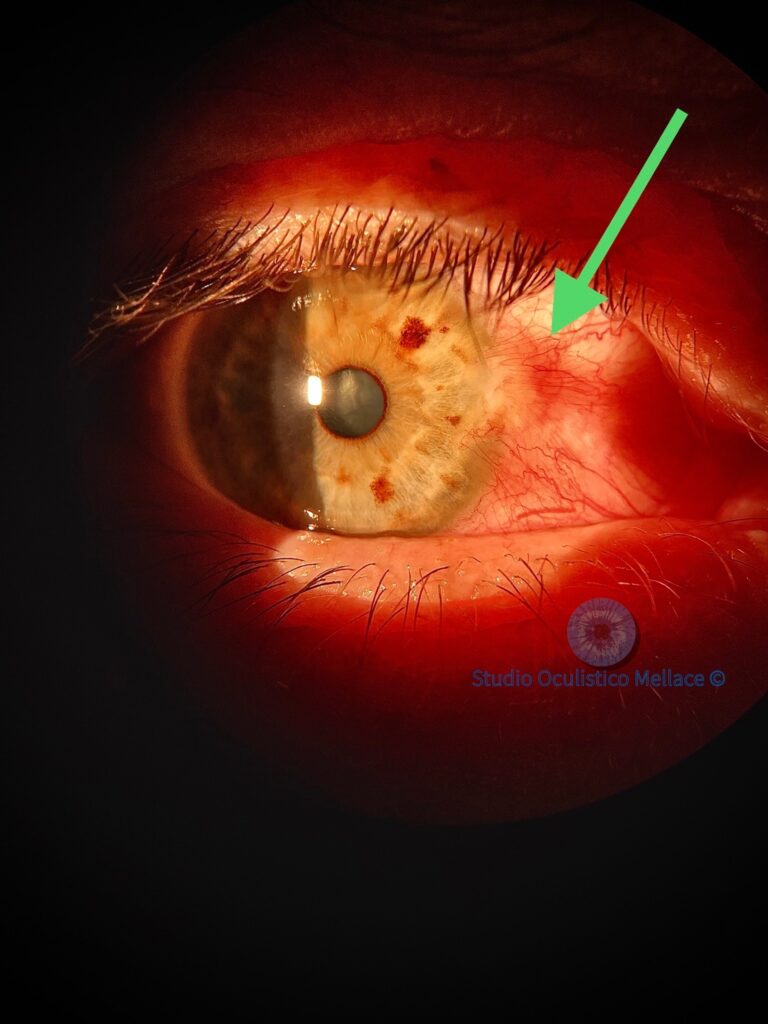

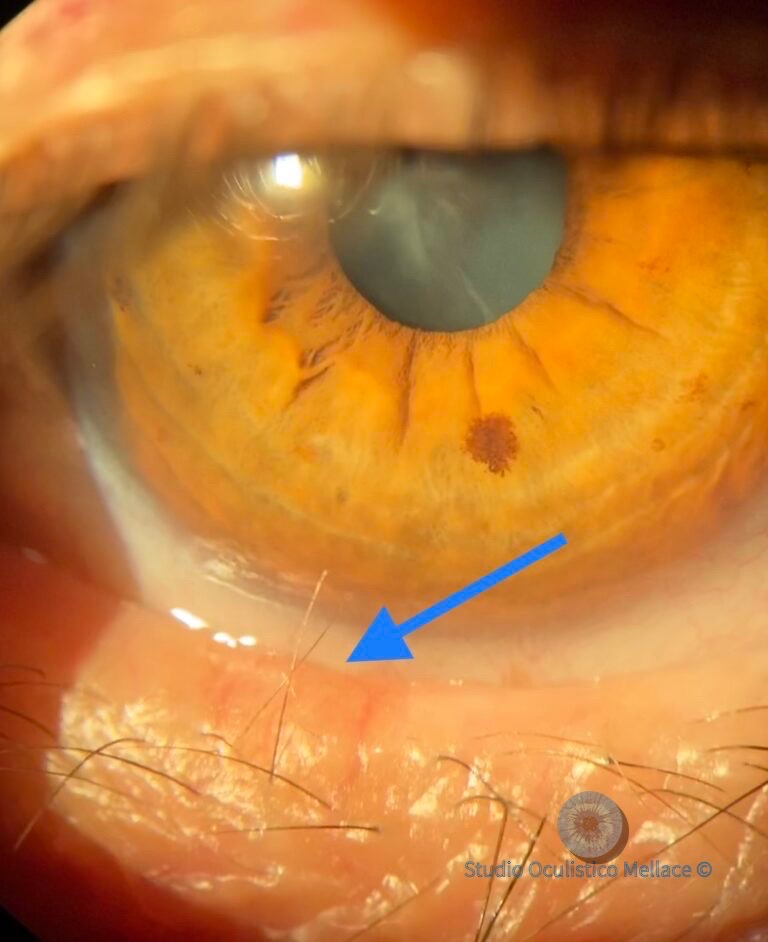

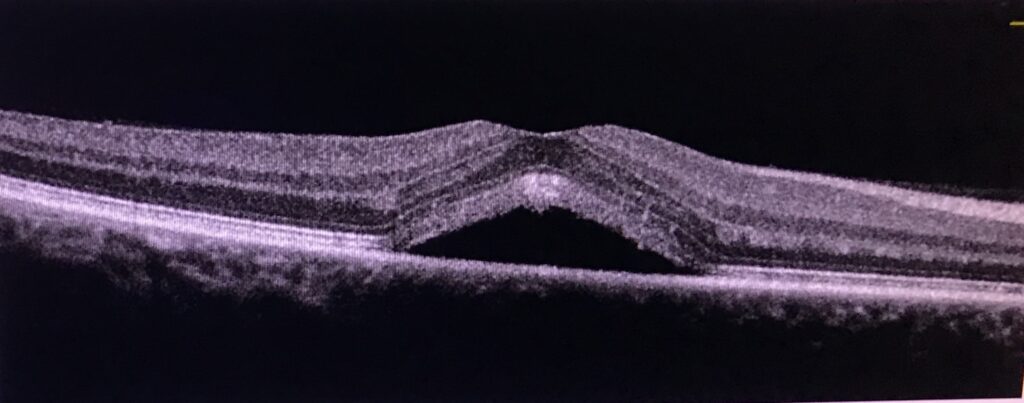

La diagnosi viene fatta dall’oculista, esamina gli occhi con la lampada a fessura per verificare eventuali segni di allergie come l’iperemia della congiuntiva, la presenza di papille ipertrofiche nella congiuntiva tarsale, una secrezione filamentosa e viscosa.

Trattamento

Importante effettuare una valutazione oculistica accurata. Utile adottare comportamenti tali da evitare gli allergeni noti. Esistono dei test (ematici oppure prick-test), che consentono di verificare l’effettiva predisposizione allergica di un soggetto. L’uso di impacchi freddi e di sostituti lacrimali possono ridurre i sintomi della congiuntivite allergica. L’utilizzo di antistaminici topici , stabilizzatori dei mastociti o FANS possono essere utilizzati separatamente o in combinazione. I corticosteroidi topici possono essere utili nei casi resistenti o quando è importante un rapido sollievo dei sintomi.