Cos’è il CoronaVirus?

Il Corona-Virus, Virus di cui stiamo continuamente sentendo parlare, si chiama Sars-CoV-2, fa parte del genere Betacoronavirus (famiglia dei Coronaviridae) e si tratta del settimo coronavirus riconosciuto in grado di infettare esseri umani.

Esso determina una sindrome definita COVID-19 (abbreviazione di COronaVIrus Disease-2019), una malattia polmonare con entità variabile da lieve a grave. Le persone che sono esposte al coronavirus possono presentare sintomi da 2 a 14 giorni dopo l’esposizione. Questi sintomi possono includere febbre, tosse ed affanno. Alcune persone possono sviluppare la polmonite e ammalarsi gravemente o morire per complicanze legate al coronavirus.

In che modo può il CoronaVirus colpire i tuoi occhi?

La prima cosa da dire è che il coronavirus può diffondersi attraverso gli occhi, proprio come avviene attraverso la bocca o il naso. Quando qualcuno affetto da Covid-19 tossisce, starnutisce o parla, le particelle di virus dalla sua bocca o dal suo naso possono raggiungere il viso di qualche altro soggetto. Quindi respirerando queste goccioline (droplet) attraverso la bocca o il naso avviene il contagio. Ma le goccioline possono anche entrare nel tuo corpo attraverso i tuoi occhi. Puoi anche essere contagiato toccando gli occhi dopo aver toccato oggetti o superfici che hanno il virus su di esso. Potrebbe essere possibile che il coronavirus causi un’infezione agli occhi (congiuntivite), sebbene ciò è estremamente raro. Se pensi di avere la congiuntivite, non farti prendere dal panico. Chiama semplicemente l’oculista per farglielo sapere e seguire le istruzioni per la cura.

Quando recarsi dall’oculista

Potresti sentirti nervoso quando vai in uno studio medico in questo periodo. Puoi essere certo che il tuo oculista, come tutti i professionisti medici, segue linee guida igieniche e di disinfezione molto rigide. Gli oftalmologi sono disponibili per trattare problemi oculari urgenti, effettuare iniezioni oculari e fornire cure critiche.

Chiamare al più presto il tuo oculista nelle seguenti situazioni:

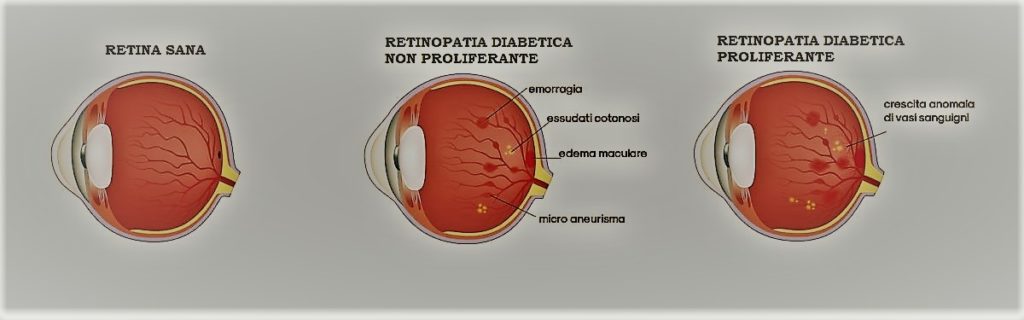

• Hai degenerazione maculare o retinopatia diabetica

• Noti cambiamenti nella tua vista (come punti sfocati, ondulati o vuoti nel tuo campo visivo)

• Hai una lesione oculare

• Noti “mosche volanti” (miodesopsie) o lampi (fosfeni) nella tua visione

• Improvvisamente perdi un po’ di vista

• Hai dolore agli occhi, mal di testa, occhi rossi, nausea e vomito

Che cambiamenti ci saranno

L’ oculista lavorerà per proteggere la salute dei pazienti durante la pandemia di coronavirus. Aspettati cambiamenti :

• Ti potrà chiedere di aspettare fuori, o in macchina, invece che nella normale sala d’attesa. Questo per proteggere te e gli altri pazienti da possibili esposizioni al virus e di evitare affollate aree di attesa

• Sta probabilmente limitando il numero di persone che entrano. Se non hai bisogno di qualcuno che sia lì con te, ti preghiamo di non portare nessuno all’appuntamento.

• Il tuo oculista può utilizzare uno speciale scudo respiratorio di plastica sulla lampada a fessura che usa per guardarti negli occhi. Può anche indossare una maschera con uno scudo di plastica sugli occhi

• Può chiederti di aspettare di parlare fino al termine dell’esame degli occhi. Quindi può parlare con te e rispondere alle domande quando può trovarti a una distanza di sicurezza da te.

• Alcune pratiche possono essere svolte utilizzando la telemedicina per visite “virtuali” al telefono o chat su un computer.

Salvaguardare i propri occhi durante questo stato di emergenza sanitaria

La protezione degli occhi, nonché di mani, naso e bocca – può rallentare la diffusione del coronavirus.

Ecco alcuni modi in cui puoi mantenere gli occhi sicuri e sani durante questo periodo : se indossi lenti a contatto, prova a passare agli occhiali per un po’. I portatori di lenti a contatto toccano gli occhi in media più di una persona non portatrice. Prendi in considerazione di indossare gli occhiali più spesso, soprattutto se tendi a toccare molto gli occhi. Sostituire gli occhiali con le lenti può ridurre l’irritazione degli occhi e possono essere una barriera che ti ricorda di non toccare gli occhi. Se è necessario indossare le lenti a contatto, assicurati di pulirli e disinfettarli esattamente come raccomandato dall’oculista. L’uso degli occhiali può aggiungere uno strato di protezione. Occhiali correttivi o occhiali da sole possono proteggere gli occhi da goccioline respiratorie infette. Ma tieni presente che non forniscono sicurezza al 100%. Il virus può ancora raggiungere i tuoi occhi da lati aperti, parte superiore e parte inferiore degli occhiali. Per una migliore protezione, è necessario utilizzare occhiali di sicurezza se ti prendi cura di un paziente malato o di una persona potenzialmente sospetta. Evita di strofinarti gli occhi. Può essere difficile rompere questa abitudine naturale, ma in tal modo ridurrai il rischio di infezione. Se senti prurito e il bisogno di strofinare gli occhi o persino di regolare gli occhiali, usa un fazzoletto al posto delle dita. Gli occhi asciutti possono portare a più sfregamenti, quindi considera di aggiungere gocce idratanti . Se è necessario toccare gli occhi per qualsiasi motivo, anche per somministrare colliri per gli occhi, lavarti le mani prima con acqua e sapone per almeno 40 secondi. Quindi lavali di nuovo dopo aver toccato gli occhi.

Quindi…

Usa il buon senso per rimanere in salute. Lavati molto le mani. Segui una buona igiene delle lenti a contatto. Evita di toccare o sfregare naso, bocca e occhi.

Fonte : American Accademy of Ophthalmology – https://www.aao.org/Assets/6d7c9a1a-9242-4326-a75d-9c6c9a827594/637208545943870000/coronavirus-and-your-eyes-pdf?inline=1