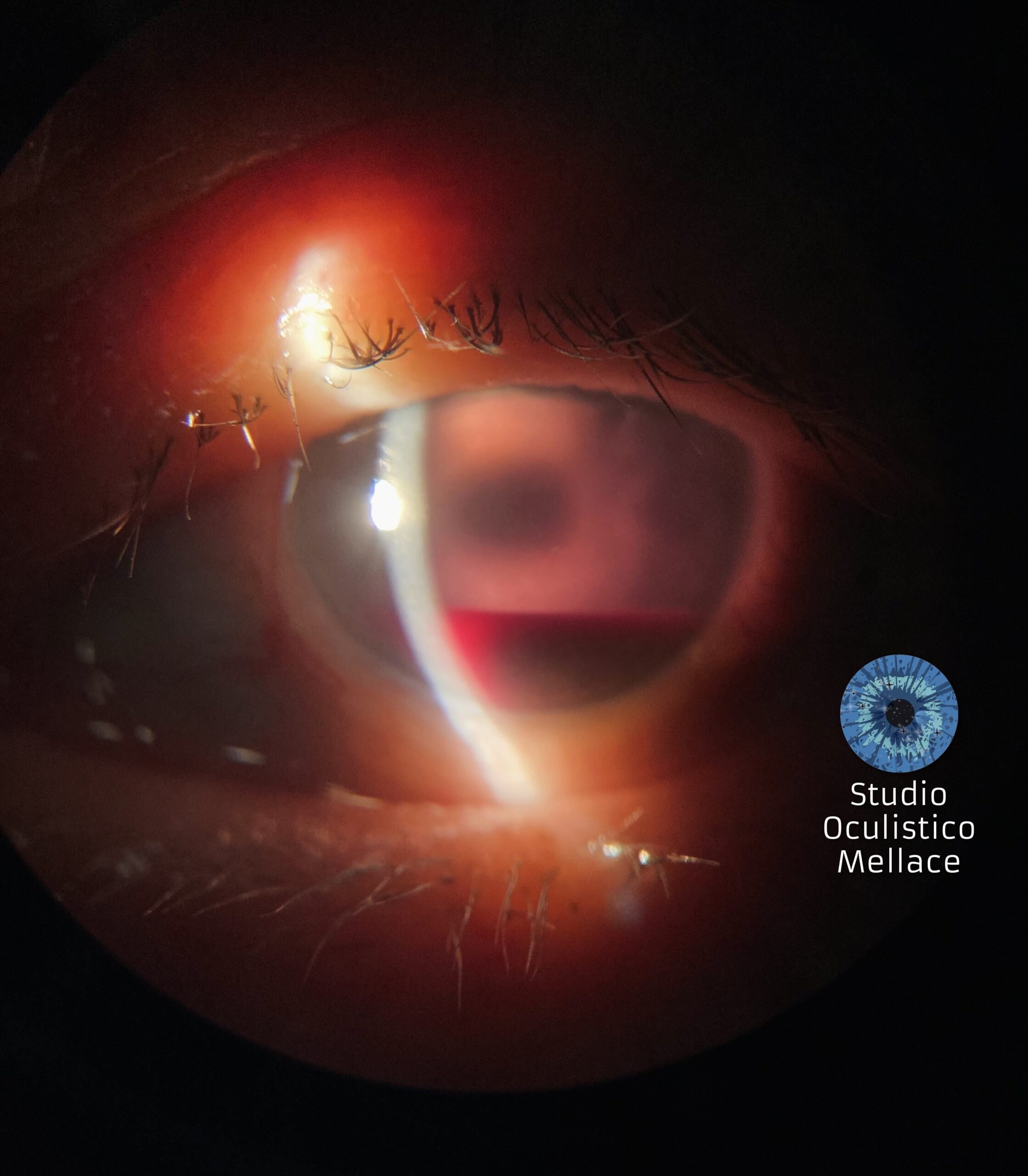

L’ifema è una raccolta di sangue nella camera anteriore, cioè nello spazio compreso tra la cornea e l’iride.

Cause

La causa principale di ifema sono i traumi contusivi alla testa e ai globi oculari, oltre alla chirurgia intraoculare. Altre possibili cause, possono essere le uveiti infettive, un distacco di retina, l’ipertensione, patologie ematologiche, tumori intraoculari (melanoma) e farmaci (anticoagulanti).

Sintomatologia

Il sintomo principale è la riduazione del visus con limitazione del campo visivo. Possono essere presenti fotofobia, visione sfuocata e mal di testa e il dolore all’occhio, quest’ultimo probabilmente provocato da un aumento della pressione dell’occhio

Diagnosi

La diagnosi dell’ifema è formulata tramite un’accurata visita oculistica.

La gravità di un ifema è classificata sulla base della quantità di sangue che si accumula nell’occhio:

Microifema : non è evidente nessun accumulo di sangue, ma è possibile tramite l’esame microscopico visualizzare i globuli rossi all’interno della camera anteriore;

I: la raccolta di sangue occupa < 1/3 della camera anteriore;

II: il sangue riempie da 1/3 a 1/2 del volume della camera anteriore;

III: il sangue occupa > 1/2 della camera anteriore;

IV : la camera anteriore è completamente colma di sangue ed è considerata la forma più pericolosa, inoltre poiché somiglia ad una palla da biliardo viene definito “ifema a palla numero 8“.

Terapia

La terapia deve essere stabilita sulla base delle cause specifiche a monte della formazione dell’ifema. Il trattamento dell’aumento della pressione oculare deve essere trattato e ben monitorato dal medico oculista.

Raccomandazioni

Evitare gli sforzi fisici intensi e riposare a letto; sollevare la testata del letto per contribuire al corretto drenaggio degli occhi; consultare l’oculista per monitorare che la guarigione stia procedendo in modo corretto.